グリッドカラムアイテムリンク

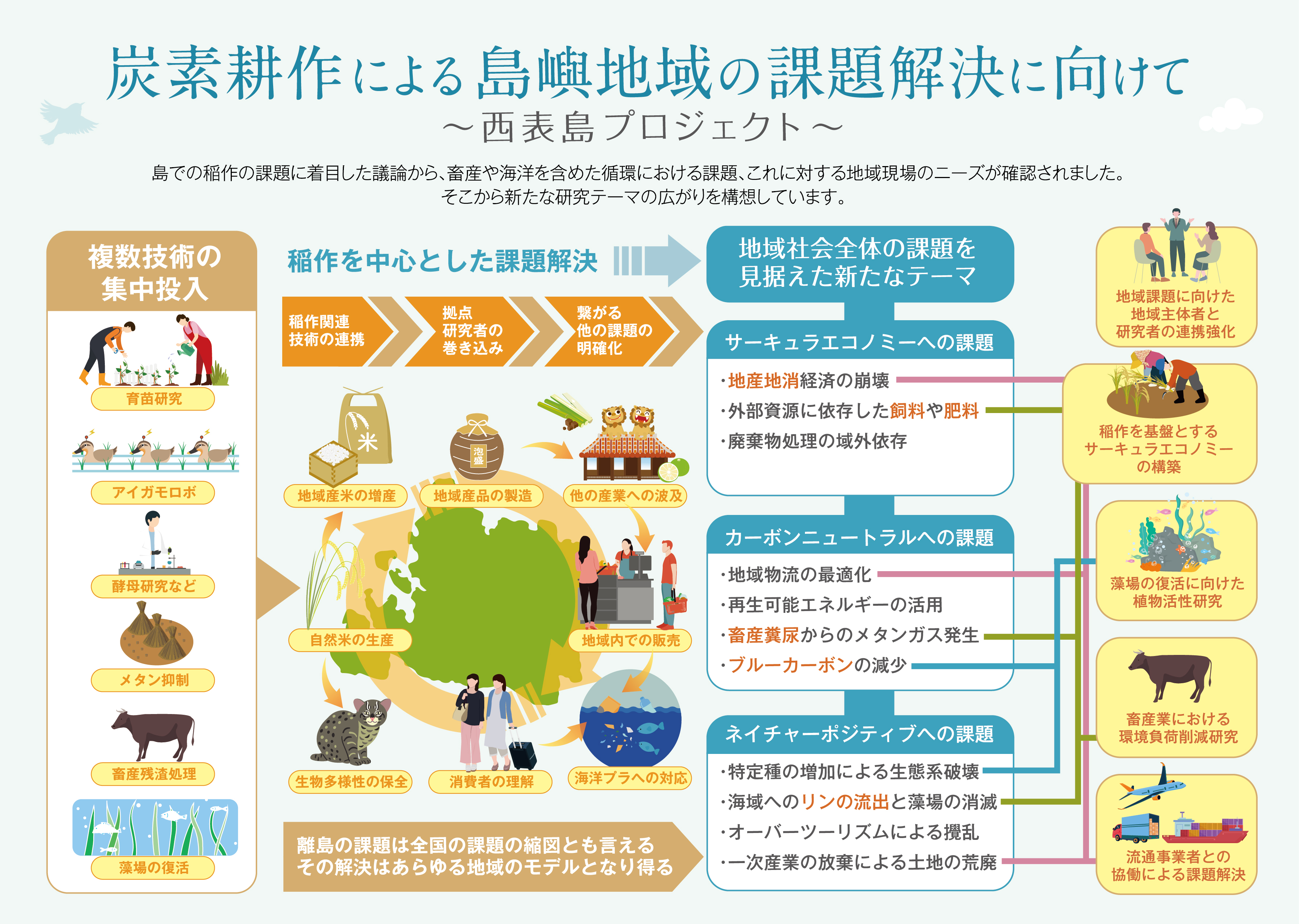

1.育苗研究

グリッドカラムアイテムリンク

2.アイガモロボ

グリッドカラムアイテムリンク

3.酵母研究など

グリッドカラムアイテムリンク

4.メタン抑制

グリッドカラムアイテムリンク

5.畜産残渣処理

グリッドカラムアイテムリンク

6.生物多様性の保全

1.育苗研究

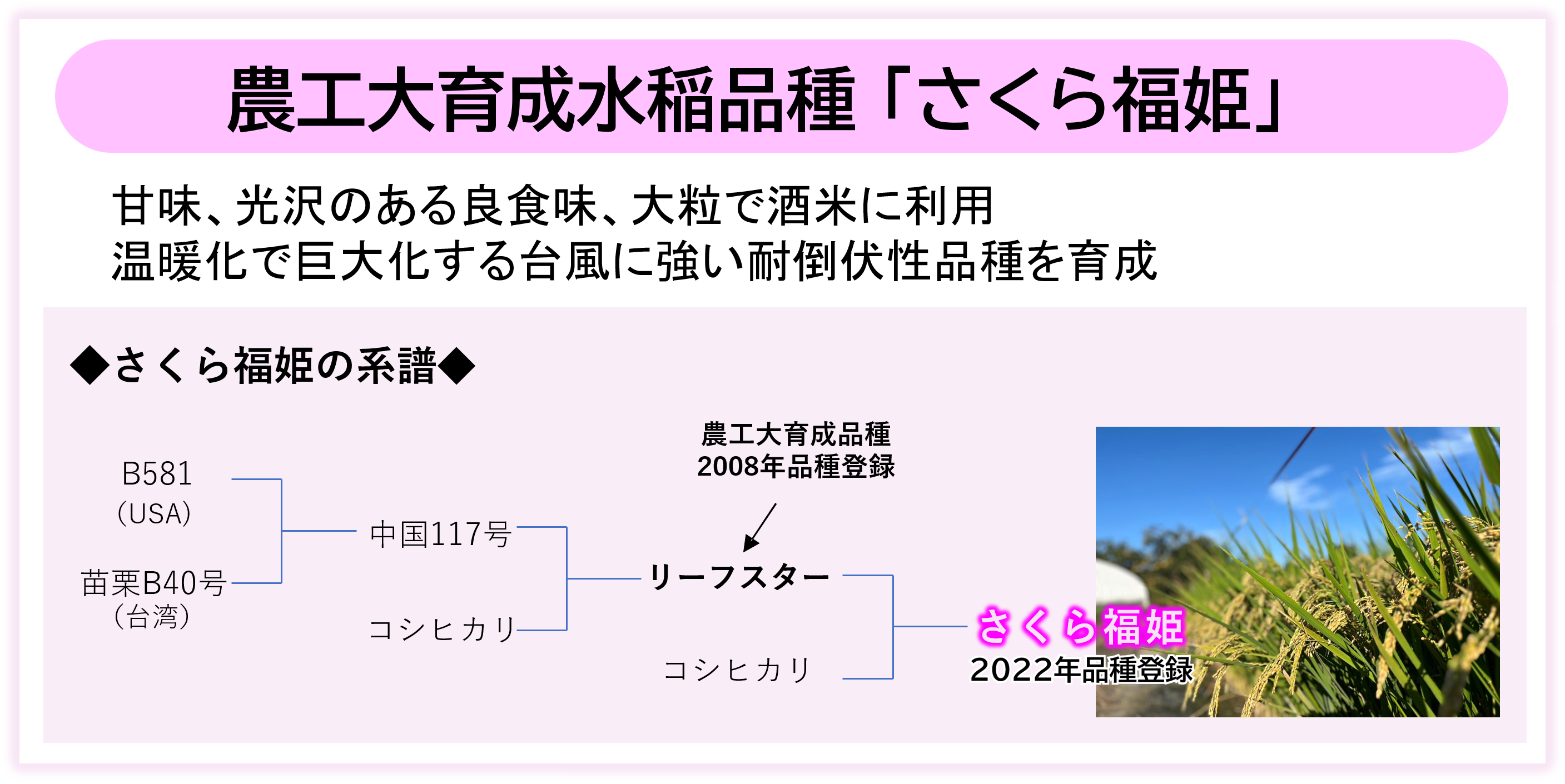

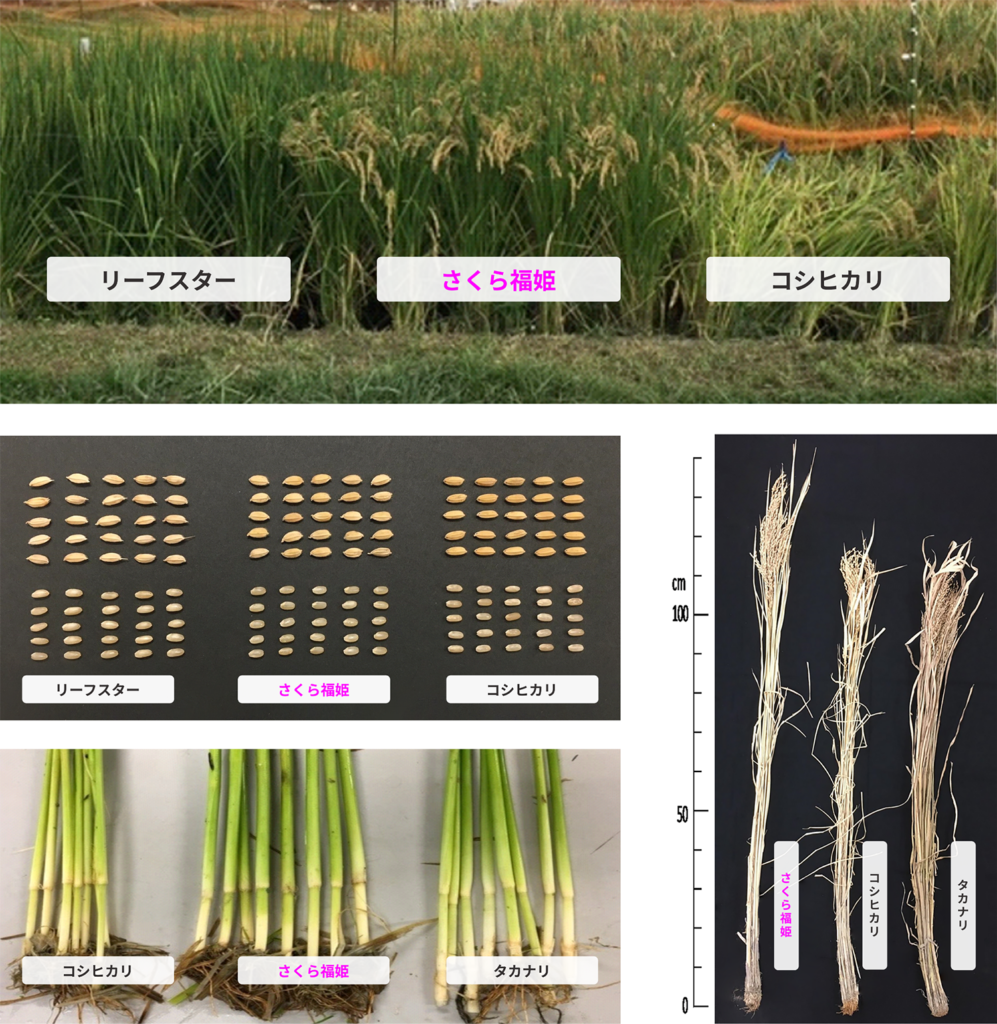

(1)台風、高温に強い水稲品種の開発と炭素耕作型稲作栽培実証(農工大の取り組み)

府中市内の稲作農家様での「さくら福姫」の試験栽培をスタート(2024年~)

(2024年9月30日)

(2024年9月20日)

(2024年9月20日)

(2024年9月30日)

西表島 株式会社星砂 大浜農園での「さくら福姫」の育苗、田植え

さくら福姫を使用した武蔵國府中の地酒「國府鶴 さくら福姫」

詳細な拠点研究活動はこちらから

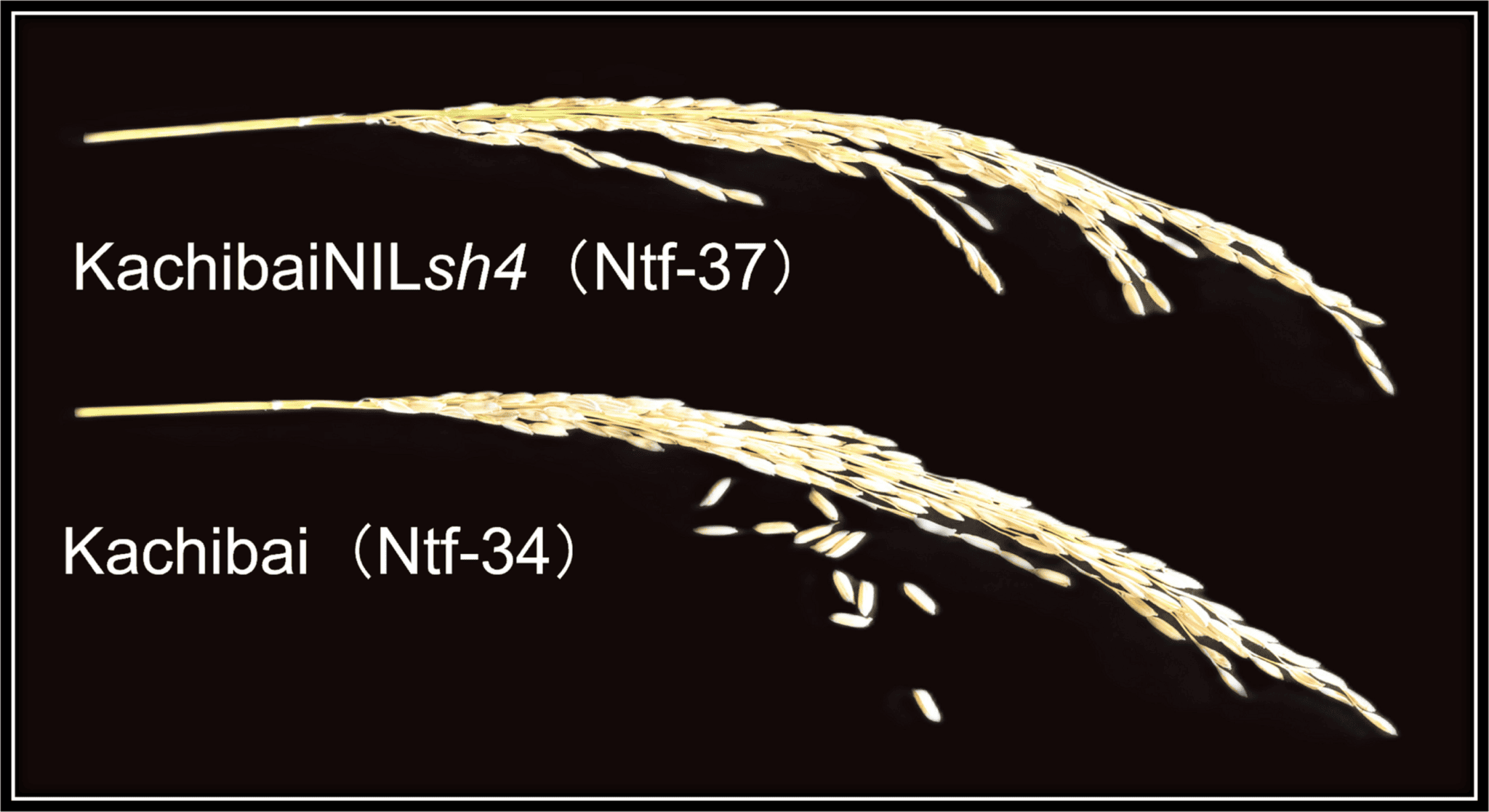

(2)西表島での稲作に向けた育種「脱粒性の改良」

カーチバイの脱粒性改良

- 脱粒性易*の品種は暴風害を受けやすく、台風がたびたび訪れる沖縄での栽培に向けて遺伝的改良の必要があります。

*脱粒性易とは、種子が成熟するにつれて穂や莢(さや)から自然に離 れ落ちる性質が強いこと - カーチバイ(夏至南風:YTH183)は国際稲研究所(IRRI)が開発したNew Plant Type系統の染色体断片をインド型品種IR64の遺伝的背景に導入された品種で、IR64に比べて安定した多収性を示しますが、脱粒性が易という課題があります。

- カーチバイへ難脱粒性遺伝子sh4を導入した系統は、北陸143号と同程度の難脱粒性を示し、難脱粒性の育種素材として利用できます。

- 沖縄県では、泡盛用の加工米品種登録申請されています。

- カーチバイに加えて、穂を大きくする遺伝子(SPIKE )、リン酸欠乏耐性量的形質遺伝子座:QTL(Pup1)や耐暑性に期待されているQTL(EMF3)をもつ系統にsh4を集積させた系統も育成し、より厳しい環境条件下でも安定して生産ができる育種素材を開発しています。

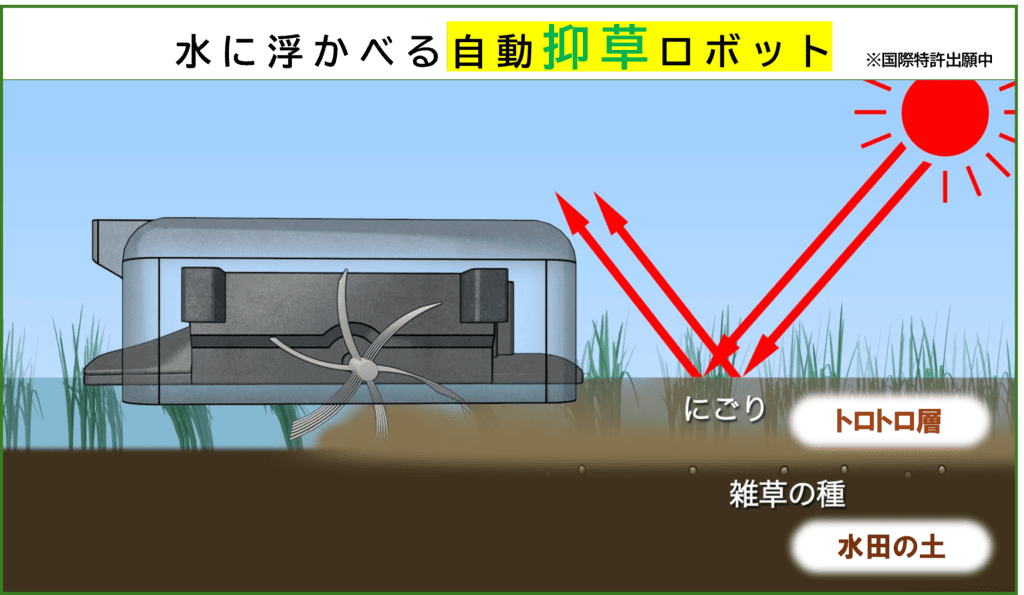

2.アイガモロボ

化石燃料・化学農薬&肥料・人手を使わずに高付加価値の有機米を作ることによる稲作農業への貢献

●アイガモロボでの抑草のポイント●

水のにごりにより雑草の光合成を抑制する

スクリューの水流で土を巻き上げ、水田全体をにごらせて、太陽光を遮ることで、雑草が光合成をしにくい圃場環境を作ります。

トロトロ層に種子を埋没させる

巻き上げられた土が堆積してトロトロ層(やわらかい土の層)が形成され、雑草の種子を出芽出来ない深さに埋没します。

●アイガモロボ 西表島での実験●

拠点は、株式会社NEWGREENと共同で、水田の自動抑草ロボット「アイガモロボ」を活用した稲作技術を開発し、西表島での実証を行っています。

<アイガモロボの活用による効果>

- 「アイガモロボ」は太陽光エネルギーで動作し、水田の水をスクリューで攪拌することにより、農薬を使用せずに雑草の生育を抑制

- 温暖地の水田で問題となっているスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)による水稲の食害を抑制

- メタンガスの排出量を実証実験で半減できることを確認

動画提供:株式会社NEWGREEN

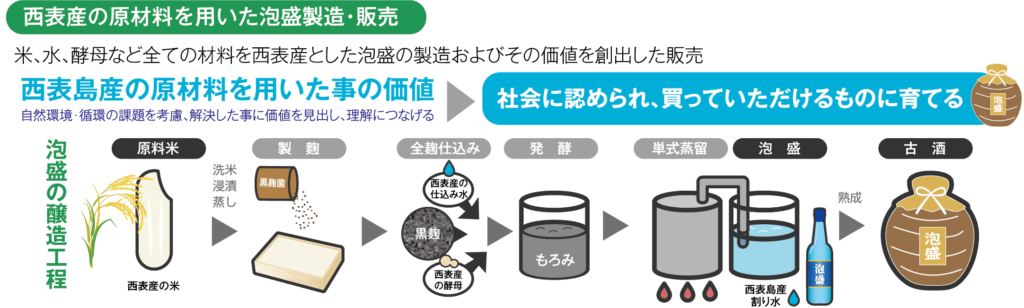

3.酵母研究など

西表島産の材料を使用した泡盛の生産・販売のプロジェクト

4.メタン抑制/5.畜産残渣処理

拠点の研究課題として、炭素耕作で生成する温室効果ガス削減と廃棄物処理技術の確立をテーマに研究活動を行っています。

本研究では、畜産業や農業をベースとした持続可能なシステム開発を行います。未知の微生物群の機能を有効に利用する条件を明らかにし、

廃棄物からより価値の高い有価物の産生を志向するアップサイクリング技術の基盤を構築する事を目指します。

具体的な項目は以下のとおりです。

- 発酵残渣・炭化物施用による水管理を融合した水稲栽培における温室効果ガスの削減

- バイオマス利用残渣と畜産廃棄物の混合廃棄物等からの高効率バイオガス回収技術の確立

- メタン発酵残渣の炭化による吸着剤としての利用技術の確立

- メタン・窒素・リンを用いたアップサイクリング技術の確立

- 温室効果ガス・栄養塩を考慮した物質循環モデルの構築

詳細な拠点研究活動はこちらから

6.生物多様性の保全